Ludivine Panzani

- FACULTE DES HUMANITES

- DEPARTEMENT HISTOIRE

- DEPARTEMENT HISTOIRE

Présentation

Compétences

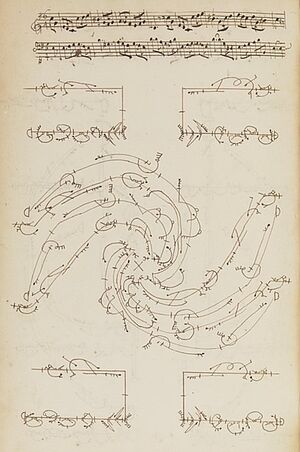

- Pratique des sources : Paléographie moderne, notation chorégraphique (Beauchamps-Feuillet, quelques notions en Laban)

- Langues : Anglais (niveau B2) et Allemand (niveau B1)

- Informatique : Qgis (logiciel cartographique), Inkscape (dessin vectoriel), Heurist (bases de données), quelques notions en langage R (programmation)

Ma thèse

Titre de la thèse :

La danse de spectacle dans les provinces françaises : circulations et enjeux historiques d'une pratique scénique de 1684 aux années 1780.

Directrices de thèse :

Mélanie Traversier, professeure en Histoire moderne à l'Université de Lille (UMR 8529 – IRHiS).

Marie Glon, maitresse de conférence en danse à l'Université de Lille (ULR 3587 –CEAC).

Résumé de la thèse:

Si la danse fait partie intégrante de la société d’Ancien Régime, il y a encore des angles morts dans les études dont elle fait l’objet. Jusqu’à présent, les historiens de la danse se sont davantage tournés vers la capitale parisienne, véritable vitrine culturelle de l’époque. Cette profusion d’études centrées sur Paris occulte ainsi le rôle des scènes de province. Or, celles-ci ont non seulement relayé mais aussi alimenté la pratique scénique de la danse. Dans une démarche historique, cette thèse cherche à analyser la place de la danse de spectacle à travers différents axes de réflexion autour du lien entre le centre et la périphérie tout en envisageant les mobilités interrégionales.

L’étude débutera en 1684, qui marque l’octroi d’une série d’accords par des administrateurs de l’Académie royale de musique, permettant à des entrepreneurs de spectacles de représenter des opéras en province. Cette exploitation du privilège stimule l’activité spectaculaire des provinces françaises, qui culmine jusque dans les années 1780. Progressivement, les pouvoirs publics saisissent l’intérêt social de ces divertissements et incitent la construction de salles permanentes pour accueillir des représentations de plus grande ampleur, marquant ainsi le développement d’un véritable réseau scénique en province.

En multipliant les observatoires provinciaux, il s’agira d’éclairer d’un jour nouveau la place prise par la danse sur les diverses scènes et les institutions urbaines en dehors de la capitale (théâtres, opéras, collèges, etc.) qui sont des lieux de production et de consommation des spectacles. Ce travail a pour objectif d’établir une cartographie des réseaux en termes de mobilité professionnelle et géographique des danseurs et des pratiques dansées, afin de mettre en valeur l’activité spectaculaire d’espaces encore peu visibles dans l’histoire de la danse et des logiques de carrière qui les investissent. Il interrogera également l’influence du démembrement du privilège de l’Académie royale de musique en identifiant les œuvres qui circulent, les contraintes matérielles et humaines et les réceptions à l’échelle locale. L’intérêt pour le cadre institutionnel et les infrastructures scéniques dans les grandes villes du royaume de France renouvellera les questionnements au croisement de l’histoire urbaine, de l’histoire des réseaux de ville et de l’histoire sociale du spectacle, à travers le recensement des salles en province et des stratégies d’acteurs associées. Cette recherche articule ainsi des enjeux esthétiques, institutionnels, politiques, sociologiques et pédagogiques liés à la pratique de la danse.

Dernières actualités

Appel à communication - JE « Entreprendre dans les arts et les sciences en provinces (fin XVIIe- début XXe siècles) : pratiques, réseaux, acteurs »

La présente journée d’étude aura pour objectif de revenir sur la nature des initiatives entrepreneuriales artistiques et scientifiques dans les villes de provinces françaises entre la fin du XVIIe et le début du XXe siècle. Elle entend proposer un décloisonnement spatial, disciplinaire et périodique afin d’approcher sous un nouvel angle la question de l’entrepreneuriat.

Qu’ils soient savant.e.s, artisan.e.s, scientifiques, technicien.ne.s ou artistes, comment ces acteurs et actrices ont-ils mené à bien une « entreprise » dans le contexte socio-économique provincial ? À quels obstacles se sont-ils confrontés ? Quels réseaux ont-ils mobilisés ? Quelles stratégies adoptent-ils ? Dans une démarche historique, il s’agit de questionner la notion de « capitale culturelle » pour sortir d’une vision unilatérale des circulations (Paris-province) tout en envisageant les dynamiques inter-urbaines. Plus généralement, en quoi la dimension spatiale joue-t-elle sur le développement d’initiatives scientifiques et artistiques ?

Version complète de l’appel disponible ici : https://irhis.univ-lille.fr/detail-event/aacommunication-je-entreprendre-dans-les-arts-et-les-sciences-en-provinces-fin-xviie-debut-xxe-siecles-pratiques-reseaux-acteurs

Les propositions de communication (500 mots) doivent être envoyées, accompagnées d’une courte biographie à l’adresse suivante : valentin.meriauxuniv-lille.fr

La date limite d’envoi est fixée au 25 avril 2025 (inclus). Ces communications pourront se faire en anglais et en français dans la limite impartie de 25 minutes et seront suivies d’échanges avec le public. La journée d’étude est ouverte à tous.tes les chercheur.es, tous statuts et disciplines confondus.

Sans caractère limitatif, les propositions de communication pourront s’inscrire dans un ou plusieurs des axes suivants :

-Circulation des modèles et des pratiques : réflexions sur les particularités des entreprises savantes et artistiques en province, l’existence de réseaux d’organisations/d’institutions ou au contraire d’entités indépendantes, questionner le lien avec la capitale.

-Reconnaissance professionnelle : réflexions sur les systèmes de reconnaissance (privilèges, brevets, autorisations), les enjeux de légitimation professionnelle et de propriété intellectuelle, les stratégies d’insertion à l’échelle locale.

-Trajectoires individuelles : réflexions sur la figure de l’entrepreneur en province, interroger la place des trajectoires individuelles, les réseaux d’acteurs sur lesquels ils/elles s’appuient, les rapports de pouvoir avec les autorités locales et/ou nationales, capacité d’agency.

-Urbanité et spatialité : réflexion sur les conditions matérielles de l’entrepreneuriat en province, l’influence du contexte socio-économique sur les logiques entrepreneuriales, le rôle des autorités politiques locales, les systèmes d’encouragement aux sciences et aux arts.

Comité organisateur :

-

Valentin Mériaux, doctorant en histoire contemporaine (IRHiS – UMR 8529)

-

Ludivine Panzani, doctorante en histoire moderne (IRHiS – UMR 8529)

Comité scientifique :

-

Gabriel Galvez-Behar, professeur en histoire contemporaine à l'Université de Lille (IRHiS – UMR 8529)

-

Mélanie Traversier, professeure en histoire moderne à l'Université de Lille (IRHiS – UMR 8529)

-

Marie Glon, maîtresse de conférences en danse à l'Université de Lille (ULR 3587 –CEAC)

Lancement du projet Get-in-Past

Objectifs

Porté par Guillaume Jablonka, chorégraphe en danse baroque (Cie Divertimenty), et Ludivine Panzani, doctorante contractuelle (UMR 8529 IRHiS), le projet FEDER Get-In-Past vise à produire un démonstrateur inédit en réalité virtuelle permettant d'expérimenter numériquement les sources historiques de la danse du XVIIIe siècle. L'objectif est de décoder les données des notations chorégraphiques du XVIIIe siècle pour animer des agents virtuels capables de restituer les danses du passé. Dans sa première phase, le projet se concentre sur le manuscrit rédigé par le maître de ballet Ferrère, conservé à la Bibliothèque-musée de l’Opéra de Paris, qui rend compte de danses interprétées en spectacle à Valenciennes en 1782.

Approche scientifique

Atteindre cet objectif nécessite de lever plusieurs verrous : (1) identifier les classes de mouvements représentés sous forme iconographique pour établir une base de données des pas de danse, (2) coder algorithmiquement les expressions graphiques des pas de danse en mouvements du corps, (3) implémenter des algorithmes au sein d'agents virtuels animés à partir des données gestuelles de danseurs obtenues par motion capture, (4) modéliser l'acoustique du paysage sonore d'un théâtre du XVIIIe siècle et implémenter le contenu musical lié à la danse.

Résultats

Une application de médiation culturelle et d'initiation aux techniques gestuelles du passé sera proposée en fin de projet afin de faire découvrir la richesse de ces pratiques chorégraphiques anciennes. Une diffusion au grand public des Hauts-de-France sera programmée en 2025 lors du Festival Video-Mapping. Pour atteindre son objectif, le projet Get-In-Past nécessite une collaboration entre les chercheurs de la FR SCV et l'entreprise JonLab, ainsi que le recours aux compétences de l'association Rencontres Audiovisuelles et de New Atlantis, un métavers de la création sonore, issu du groupe de recherche Locus Sonus Locus Vitae de l'Ecole Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence. Il impliquera également la participation du Conservatoire à rayonnement régional de Lille qui produira le support musical des danses.