Lola Mohimont

Axes de recherche

Méthode de travail

L’étude des trois termes considérés s’appuie sur une analyse lexicographique. Le corpus considéré dans un premier temps à partir du TLA couvre les IIIe-Ier millénaire av. n. è. et est constitué de sources hiératiques et hiéroglyphiques de genres variés (médicales, magiques, littéraires, funéraires, épistolaires, religieuses et sources de la vie quotidienne). La méthode suit le Lexical trail (Polis, Winand, 2008) et se compose en cinq étapes:

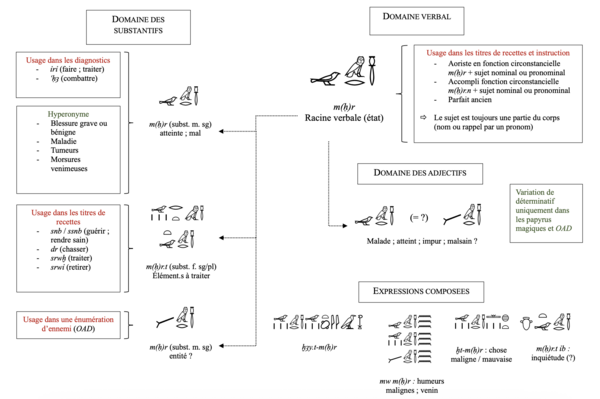

- Étude de la famille lexicale

- Étude des graphies

- Étude syntaxique des emplois

- Étude des expressions spécifiques

- Étude des antonymes et synonymes

L’objectif est d’étudier les termes sous toutes leurs acceptions et ce, dans tous les registres de la langue dans les diverses sources. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire d’étudier les termes dans tous les usages afin de comparer les divers registres de langage : 1) Technique (source médico-magique) ; 2) Littéraire (source littéraire) ; 3) Courant (sources de la vie quotidienne, telle que les lettres) ; 4) Religieuse / Cosmographique (Sources funéraires et religieuses).

Axe 1: histoire de la médecine et du corps et la transmission des savoirs

Les trois termes étudiés dans la thèse n’ont pas fait l’objet d’étude sémantique complète et sont à ce jour présentés, généralement, comme génériques et synonymes. Or, leurs emplois spécifiques (description de symptômes/signes cliniques; phrase-types des diagnostics, ...) - en co-occurence ou non - dans les textes médicaux, parfois dans les mêmes phrases voire dans des expressions composées remettent en cause très facilement cette identification comme synonymes. En effet, les textes médicaux sont des documents rédigés avec soin selon une structure précise et un vocabulaire spécifique, dont la forme perdure dans le temps et atteste de la conservation et de transmission du savoir médical. Aussi, on ne peut considérer que le choix des mots employés relève d’un hasard et qu’ils sont à priori synonymes et interchangeables dans le langage technique. L'objectif est dans un premier temps d'étudier en détails leurs acceptions dans les sources liées au soin pour mieux comprendre le langage et savoir médical et leur transmission et par là, les concepts de maladie et de souffrance du point de vue des praticiens égyptiens anciens.

Axe 2 : histoire du corps et des émotions

Les usages des termes pour exprimer des émotions (usages considérés comme « figuré » par le Wb) ou encore des cauchemars n’ont jusqu’à présent pas été pris en compte dans l’étude de la médecine malgré l’importance du cœur-ib (siège de la conscience et des émotions) dans les textes médicaux. Ces usages établissent pourtant un parallèle entre maladie et émotions négatives en tant qu’éléments capables de perturber l’équilibre du corps « sain », et par conséquent ils questionnent la conception du corps sain dans la pensée médicale égyptienne antique.

Axe 3 : Histoire culturelle de la maladie et de la souffrance

Finalement, l’objectif est d’apporter, à travers l’étude des différentes sources, des éléments de compréhension sur l’histoire des idées de maladie et de souffrance en tant que concepts : les représentations culturelles qui leur sont associées (origine mythique des maux, causalité surnaturelle, ancrage dans des récits mythiques, etc.) ainsi que leurs usages historiques, notamment dans les discours de propagande.