Angèle Desmenez

- FACULTE DES LANGUES, CULTURE ET SOCIETES

Présentation

Doctorante en histoire de l'art (IRHiS)

Enseignante en science de gestion (Faculté LCS - Département des LEA)

Ma thèse

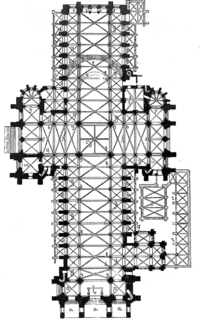

" Reconstruire au Moyen Âge : le chevet de la cathédrale Notre-Dame de Laon (Aisne) aux XIIe et XIIIe siècles "

La cathédrale Notre-Dame de Laon constitue l'un des témoignages les plus marquants de l'art gothique dans le Nord de la France. L'édifice, construit pour l'essentiel dans la seconde moitié du XIIe siècle, témoigne de la richesse culturelle et économique d'une ville et de son chapitre au Moyen Âge. Les dispositions des deux - ou trois - édifices qui ont précédé l'actuel ne nous sont pas connues. De nombreuses zones d'ombres entourent également l'église gothique, à commencer par l'identité précise de l'évêque qui en fut le premier maître d'ouvrage : Barthélemy de Jur ou Gautier de Mortagne ? Les dispositions primitives de la cathédrale gothique restèrent elles-mêmes méconnues jusqu'en 1857 lorsqu'à l'occasion de travaux de restauration, E. Bœswillwald mit au jour un chevet hémicirculaire à déambulatoire sous le chevet plat actuel. Le chantier débuté autour des années 1150 aurait donc connu vers 1200 une nouvelle phase au cours de laquelle l'abside fut démontée. L'élévation à quatre niveaux des trois travées occidentales du chevet aurait été préservée et le chœur architectural augmenté de 7 travées aurait été doté d'un mur plat oriental percé d'une rose surmontant un triplet de lancettes. La donation à la fabrique en 1205 d'une carrière située à Chermizy n'est aujourd'hui plus considérée comme le terminus post quem de ce prolongement, probablement terminé dans les années 1220. Ainsi les motivations de cette reconstruction, sa chronologie relative autant que les modalités du remplacement d'un chevet par un autre restent incertaines. L'objectif principal de cette thèse est donc d'éclairer les modalités, l'ampleur et les techniques de ce processus de substitution. C'est à travers une approche multidisciplinaire s'articulant autour de l'histoire, de l'histoire de l'art et de l'archéologie du bâti appuyées sur les outils du numérique que nous souhaitons démêler cet écheveau constructif et inscrire ce chantier dans le paysage monumental de la Picardie et de la Champagne voisines.

Actualités de recherche

Journée d'étude - Permanence et continuité dans l’art du Moyen Âge

Avec Hugo Dehongher, Max Hello et Pierre Moyat nous organisons les 24 et 25 novembre 2025 deux journées d'étude intitulées "Permanence et continuité dans l'art du Moyen Âge". Le programme et le résumé des interventions sont d'ores et déjà disponibles.

Nous vous attendons le 24 novembre à l'INHA salle Vasari et le 25 novembre à l'Université de Lille, salle des séminaires de l'IRHiS.

À paraitre

Angèle Desmenez, « Reconstruction ou restauration ? Le cas des arcs-boutants de la cathédrale de Laon au XIXe siècle », dans À pied d'œuvre, Ve Congrès francophone d'histoire de la construction, acte du colloque [17, 18 et 19 juin 2025, Toulouse], Paris, Classique Garnier, à paraitre.

Parution de l'article "Laon. Nouvelles données sur les chevets de la cathédrale apportées par la maquette numérique"

Bulletin monumental, 2025, 183-1, p. 69-72

À l'occasion d'un scan 3D organisé sous la conduite d'El Mustapha Mouaddib (Professeur à l'Université de Picardie Jules Verne, laboration MIS) à la cathédrale de Laon, nous publions dans le Bulletin monumental, les premières observations faites à partir des enregistrements numériques.